当所は個人情報の適切な使用と適正な管理体制を確立するため全職員が認識を新たに個人情報保護に取り組んでおります。

その取り組みについて、一般財団法人 日本情報経済社会推進協会よりプライバシーマークの認定を受けております。

対応している携帯・スマートフォンで読み取ると、携帯・スマートフォン版ホームページに接続できます。

検査項目解説

- 身体計測

- 眼科系

- 聴力検査

- 呼吸器系

- 心臓系

- 消化器系

- 尿検査

- 血圧

- 検査コメント

- 肝・胆機能系

- 脂質系

- 腎尿路系

- 糖代謝

- 膵臓系

- 貧血・血液一般

- 免疫系

- 肝炎ウイルス

- 前立腺がん(PSA)

- 腹部超音波検査

- 乳がん検診

- 子宮がん検診

- 骨粗鬆

- その他項目

《検査項目解説》

身体計測

| 身体計測 | 標準体重身長(m)×身長(m)× 22 基準値:18.5-24.9 |

|---|---|

BMI体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) |

|

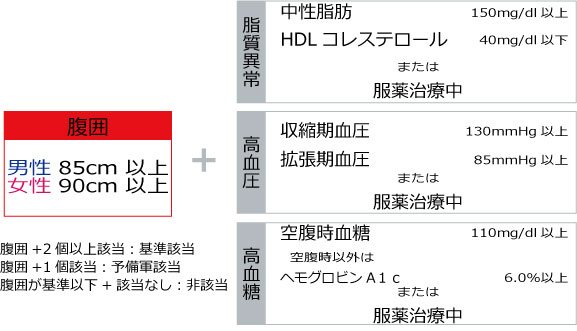

腹囲測定基準値

『メタボリックシンドローム判定』

|

眼科系

| 視力検査 | 5m先視力の遠距離視力検査と、50cm先視力の近距離視力検査があります。近距離視力は主にパソコン使用時の視力です。 |

|---|---|

| 眼底検査 | 眼底の血管、網膜、神経系を調べる検査です。眼底は体内の血管や神経細胞層を直接観察できる唯一の場所であり、動脈硬化や高血圧、糖尿病に伴う血管異常や眼科的異常を確認することができます。 |

| 眼圧検査 | 眼球内の圧力を測定します。眼圧が高い状態が続くと緑内障になるリスクが高まります。 |

聴力検査

| 聴力検査 | 低音と高音の音が聞こえるかどうかを調べます。聴力低下は一般的に高音域から始まります。 |

|---|

呼吸器系

| 胸部X線検査 | X線を照射し、肺内、気道、縦郭、胸膜、横隔膜、肋骨、胸郭・胸壁、心大血管などの病変や先天性病変、術後変化、その他に所見がないかを調べます。 |

|---|---|

| 肺機能検査 | 肺の容量や気道が狭くなっていないかなど呼吸機能を調べます。 |

| 喀痰細胞診検査 | 喀痰を採取し細胞診検査により細胞の変化を確認します。 |

心臓系

| 安静時心電図 | 心臓の筋肉が収縮したときに伝わる微弱な電気を体外から記録した波形が心電図です。安静時心電図は心肥大、不整脈、伝導障害、心筋虚血などの状態がわかります。 |

|---|---|

| 負荷時心電図 | 踏み台運動を繰り返して心臓に負荷をかけ、運動前と運動後の心電図波形の変化を調べ、心臓の虚血性変化や不整脈を調べます。 |

消化器系

| 胃部X線検査 | バリウムを飲み、X線撮影をすることで、食道、胃、十二指腸の異常所見(変形、炎症、潰瘍、腫瘍などの有無)を調べます。 |

|---|---|

| 便潜血検査 | 下部消化管、特に大腸に出血性病変があるときに陽性となり、大腸疾患のスクリーニング検査としてたいへん有効です。 |

尿検査

| 尿蛋白 | 陽性の時は腎臓病や腎機能障害が疑われます。また、激しい運動、発熱により一時的に陽性となることがあります。 |

|---|---|

| 尿潜血 | 尿中に赤血球が存在したときに陽性となります。血尿は、種々の病気でみられ尿潜血陽性は病気発見の糸口になります。 |

| 尿糖 | 尿中のブドウ糖有無を調べる検査で、糖尿病のスクリーニング検査を主な目的としています。 |

| 尿ウロビリノーゲン | 健康な人にも少量含まれます。尿中に大量に出た場合は肝臓の障害が疑われます。 |

| 尿ケトン体 | 糖尿病、脱水、絶食などで陽性となります。 |

| 尿PH | 尿の酸性、アルカリ性を調べます。通常は弱酸性を示します。 |

| 尿比重 | 尿の濃縮や希釈能力を表し、腎機能や水分摂取量で変化します。高値は糖尿病、脱水、低値は腎臓疾患などが疑われます。 |

| 尿沈渣判定 | 尿中成分を沈殿させて、顕微鏡により血球、細胞、結晶、細菌の有無から腎炎、尿路感染、腫瘍、結石などを調べます。 |

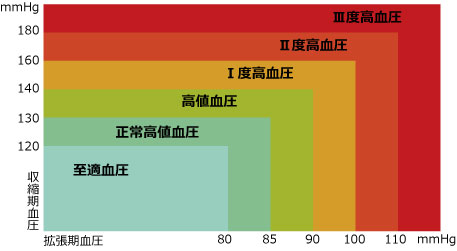

血圧

| 血圧 | 血圧は年齢とともに高くなる傾向があります。高いまま放置すると動脈硬化が進み、心不全や脳卒中などの重大な病気の原因になります。 (収縮期血圧=最高血圧)(拡張期血圧=最低血圧) 血圧判定は人間ドック学会の血圧判定区分に沿って判定をおこなっています。

|

|---|

検査コメント

| 食後経過時間 | 空腹=食後10時間以上経過した状態です。(空腹) 食後〇時間=食事直後から食後10時間未満までの状態です。(随時) |

|---|---|

| 溶血および乳び | 溶血は採血した血液の赤血球が壊れた状態、乳びは採血した血液が不溶性脂質によって濁った状態です。 |

肝・胆機能系

| 総ビリルビン | ビリルビンは赤血球の含まれる黄色い色素で、黄疸時に上昇する値です。総ビリルビンは直接ビリルビンと間接ビリルビンの合計したものです。 |

|---|---|

| 総蛋白(TP) | 血液中のタンパク(アルブミンとグロブミン)の合計で、肝疾患、腎疾患、栄養障害などで低値になります。 |

| アルブミン(Alb) | 血清タンパクのうち最も多く含まれ、タンパクの約65%を占めています。栄養状態や肝障害の程度を知ることができます。 |

| A/G比 | タンパク中のアルブミン(A)とグロブリン(B)の比率、血清タンパクの異常を知ることができます。 |

| AST(GOT) | 肝細胞の炎症を反映する酵素。肝臓や心臓、骨格筋にも存在する酵素で肝疾患、心筋梗塞や筋疾患でも高値となります。 |

| ALT(GPT) | 肝細胞の炎症を反映する酵素。肝臓に特異的に存在し、AST・ALTの両方が高値の場合やALTだけ高値の場合肝疾患が疑われます。 |

| γーGT(γーGTP) | 胆道系の異常を反映する酵素で、飲酒とも関係があります。胆石や腫瘍など胆汁の流れが妨げられる胆道系疾患やアルコール性肝疾患でも上昇します。 |

| ALP(IFCC法) | 肝臓、胆道、腎臓、腸粘膜、骨などに多く含まれる酵素で肝臓で処理され胆汁中に流れます。肝疾患胆汁うっ滞、閉塞性黄疸、骨腫瘍などで高値になります。 |

| LDH(IFCC法) | 肝臓、心臓、骨格筋、血液などいろいろな場所に存在する酵素で、特に肝臓に多く肝疾患で高値になります。 |

脂質系

| 総コレステロール | 体の細胞膜や血管壁、胆汁酸、ホルモンの成分。役割の違いで善玉コレステロール(HDL-C)と悪玉コレステロール(LDL-C)に分けられます。 |

|---|---|

| HDLコレステロール | 抹消組織の過剰なコレステロールを肝臓へと運ぶ作用が有り、動脈硬化に対しては抑制的に作用します。(善玉コレステロール) |

| LDLコレステロール | 血中のコレステロールを肝臓から抹消組織へ輸送し、過剰なLDL-Cは動脈硬化巣に蓄積し動脈硬化の原因となります。(悪玉コレステロール) |

| 中性脂肪 | 身体のエネルギー源となる役割があり、使われなかった中性脂肪は皮下脂肪や内臓脂肪として蓄積され、脂肪肝の原因だけでなく動脈硬化の原因にもなります。 |

| 尿酸 | 尿酸はプリン体が代謝された最終産物(老廃物)で、肝臓で作られ尿に排出されます。産生と排出のバランスが崩れ結晶化すると痛風や腎障害、尿結石を引き起こします。「肉、レバー」の食べ過ぎ、「ビール」の飲み過ぎには注意が必要です。 |

|---|

腎尿路系

| 尿素窒素 | タンパク質が分解されできる老廃物で、ほとんどが尿中に排出されますが、腎臓の機能(濾過機能)が低下すると血液中に増加します。腎機能以外(運動、発熱、水分摂取など)にも影響されます。 |

|---|---|

| クレアチニン | タンパク質が分解されできる老廃物で、ほとんどが尿中に排出されますが、腎臓の機能(濾過機能)が低下すると血液中に増加します。 |

| eGFR | クレアチニン値と年齢、性別から糸球体濾過機能を換算し、慢性腎臓病を早期に診断する指標としています。 |

糖代謝

| 血糖 | 血液中のブドウ糖が血糖です。ブドウ糖は中性脂肪とともに体のエネルギー源です。高すぎると動脈硬化を進め、低すぎるとエネルギー不足となるので適度に保つ必要があります。 |

|---|---|

| HbA1c(NGSP) | ブドウ糖が赤血球中のヘモグロビンと結びついたもの、一度結びつくと離れない性質があります。過去1~2ヶ月間の平均的な血糖状態を表しています。食事の影響を受けずに血糖のコントロール管理ができます。 |

膵臓系

| 血清アミラーゼ | 膵臓や唾液腺から分泌される消化酵素です。膵炎など膵臓に異常があると値が上昇します。 |

|---|

貧血・血液一般

| 白血球数 | 白血球(WBC)は体内に入ってきた細菌、ウイルスなど異物から体を守る働きがあります。炎症疾患、細菌感染、白血病などで増加。血液疾患で低下することもあります。 |

|---|---|

| 赤血球数 | 赤血球(RBC)は酸素を細胞に運ぶ役割があります。数が減ると酸素を運ぶ能力が落ち細胞が酸素不足の状態になります、増加すると血液の粘度が濃くなります。 |

| 血色素量 | 血色素はヘモグロビン(Hb)のことで血液の赤い色をしたタンパク質の一種で低値の場合は貧血、高値の場合は多血症などが疑われます。 |

| ヘマトクリット値 | 血液中に赤血球がどの程度含まれているか割合をヘマトクリット値(Ht)と言います。減少すると貧血が疑われ、増加すると多血症が疑われます。 |

| MCV | 平均赤血球容積(MCV)赤血球1個の体積(大きさ)を表します。 Ht / RBC ×10³ |

| MCH | 平均赤血球血色素(MCH)赤血球1個に含まれる血色素量(割合)を表します。 Hb / RBC ×10³ |

| MCHC | 平均赤血球血色素量(MCHC)個々の赤血球容積に対する血色素の濃度を表します。 Hb /Ht × 100 |

| 血小板 | 血小板は出血した時血液を固める作用に働き、出血を止める働きを持っています。異常値の場合は血液疾患、肝疾患などが疑われます。 |

免疫系

| ASO | 溶連菌の感染によって値が上昇します。病状を放置すると腎炎を起こすことがあります。 |

|---|---|

| CRP | 体内で炎症や組織の損傷が起こると増加するタンパク質。炎症やケガの程度によって値が変動します。 |

| RF定量 | リウマチ因子を見つける検査です。主に間接リウマチで値が上昇しますが、肝疾患や膠原病でも上昇します。 |

肝炎ウイルス

| HBs抗原 | HBs抗原(+)の場合は現在B型肝炎ウイルスに感染していることを意味します。 |

|---|---|

| HBs抗原(定量) | HBs抗原(+)の場合は現在のB型肝炎ウイルスの感染量を表します。 |

| HBs抗体 | HBs抗体(+)の場合は過去にB型肝炎ウイルスに感染し抗体がついた、または予防ワクチンによって抗体がついている状態を意味します。 |

| HBs抗体(定量) | HBs抗体(+)の場合は現在のB型肝炎ウイルス抗体量を表します。 |

| HCV抗体 | HCV抗体(+)の場合は現在C型肝炎ウイルスに感染している場合と、過去にC型肝炎ウイルスに感染したことがある場合を表します。現在C型肝炎ウイルスを持っているかどうかは詳しい検査(核酸RN A検査) が必要です。 |

前立腺がん(PSA)

| 前立腺がん(PSA) | 前立腺がんのスクリーニング検査。前立腺がんだけでなく前立腺肥大、前立腺炎でも高値となります。 |

|---|

腹部超音波検査

| 腹部超音波検査 | 肝臓や胆嚢、膵臓などの臓器に超音波検査を実施し、検出された異常や病変がそのまま放置してよい所見なのか?または生活習慣の改善を必要とする所見、あるいは検査による経過観察が必要な所見なのか?さらに精密検査でよく調べる必要のある所見なのか?診療科による医療が必要な所見なのか?を判定します。 |

|---|

乳がん検診

| 乳がん検診 | 乳房エコー検査(超音波検査)と乳房マンモグラフィ(単純X線乳房撮影法)の2種類の検査方法があります。 画像をカテゴリー分類し所見判定と総合判定をおこないます。 乳がんを早期発見するために自己触診を月1回は行いましょう。 乳がんが疑われる症状は?

鏡の前で

鏡の前に立ち、両手を下げたまま左右の乳房の大ささ、形、皮膚、乳首の異常、くぼみの有無を観察する。

あおむけに寝て人さし指、中指、薬指の三本の指をそろえて指を伸ばしたまま、指先の腹で感じとるようにします。

①内側半分

②外側半分

反対側の乳房も同じ要領で自己触診しましょう。 |

|---|

子宮がん検診

| HPV検査 | 子宮頸がんの原因の一つとされるHPV感染の有無を調べる検査です。 | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 子宮頚がん検診 | 子宮頸がん判定:子宮頸部や頸部内膜の細胞を採取して顕微鏡による細胞診判定をおこない判定しています。 | ||||||||||||||||||||||

| ベセスダ分類 | 細胞診判定結果を評価する分類方法で、細胞の形成により所見を分類しています。

|

骨粗鬆

| 骨粗鬆 | 踵の骨で超音波の伝達速度や減衰率を測定し同年齢との比較、若年成人との比較をする検査です。 |

|---|

その他項目

| non-HDLコレステロール | 総コレステロールからHDLコレステロールを引いた値。動脈硬化のリスクを総合的に評価することができる指標 |

|---|---|

| BNP | 心臓から分泌されるホルモンで、血液中のBNPを測定することで心不全や心肥大など心臓病の発見に役立ちます。 |

| NT-proBNP | 心臓の機能低下や負担の程度を調べます。心臓から分泌されるホルモンの一種で心不全の早期発見に役立ちます。 |

| 各種腫瘍マーカー | 各種のがんで高値を示しますが、必ずしも高値を示さない場合があります。またがん以外の疾患で高値を示す場合があります。 |

| αフェトプロテイン | 《肝細胞がん》 がん以外にも肝臓疾患などでも高値を示します。 |

| CEA | 《消化器系がん》 大腸、胃などの消化器系のがんで高値を示しますが、それ以外のがんや疾患でも値が増量します。 |

| CA19-9 | 《膵臓・胆のう・胆管がん》 主に膵臓がん、胆のうがんで高値を示しますが、子宮がん・卵巣腫瘍などでも高値を示します。 |

| CA-125 | 《卵巣がん、子宮がん》 その他のがんや子宮内膜症などの非がん疾患でも高値を示します。 |

| サイトケラチン19フラグメント(シフラ) | 《肺がん》 肺の扁平上皮がんなどで高値を示します。 |

| SCC | 《肺がん・食道がん・子宮頸がん》 扁平上皮がんなどで高値を示します。 |

| CA15-3 | 《乳がん》乳がんの進行や再発、転移の可能性を調べる腫瘍マーカーとして効果的とされています。 |

| TSH | 甲状腺刺激ホルモンで甲状腺ホルモンの合成分泌を調整する働きをします。 |

| FT3 | (遊離トリヨードサイロニン)甲状腺ホルモンの一つで甲状腺機能亢進症で高値を示し、甲状腺機能低下症で低値を示します。 |

| FT4 | (遊離サイロキシン)甲状腺ホルモンの一つで甲状腺機能亢進症で高値を示し、甲状腺機能低下症で低値を示します。 |

判定医 佐藤 孝道

![]()

〒453-8521 名古屋市中村区長筬町4丁目23番地